2025.11.24更新

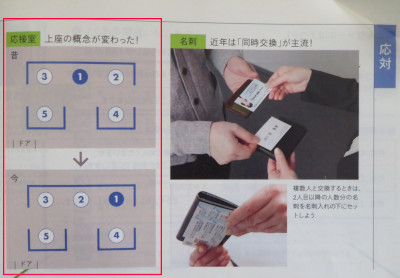

応接室の長椅子の上座は、真ん中の席でしょうか。それとも入り口から見て、奥の席でしょうか? かつては、真ん中の席と言われました。

しかし、今のビジネスマナーの本では、入り口から見て奥の席が上席となっています。

(PRESIDENT (プレジデント) 2016年5/2号 「金持ち父さんの『マナー』入門」から)

写真の記事を解説している篠原あかね氏は、長椅子の上座の理由を「案内されて室内に入る際、身分が上の方から入室することが多いから」と説明しています。

つまり、一番役職が高い人が長椅子の真ん中に座るためには、どこかで二番目に役職が高い人と体を入れ替えなければならないということです。

それだと、スムーズな着席とならないのです。

腹に落ちる説明です。

それに加え、私は、一番役職が高い人が真ん中に座ると、窮屈感が出てしまうからだとも考えています。

しかし、みなさんは、どこか納得感を持てないのではないでしょうか?

その理由は、依然として、役職が高い人が長ソファーの真ん中に座ることが多いからです。

なぜでしょう?

その方が「収まり」がよいからです。

中心軸が定まるからです。

それが、役職が高い人が奥の席に座っていた場合、その人に視線を合わせるために、みんながその人に頭を向けなければなりません。

また、役職が高い人も、部下が発言しているとき、横から聞くような感じになります。

つまり訪問する側、受ける側とも、真正面を向いた会話にならないということです。

役職が高い人が長椅子の真ん中に座っている場合に比し、話しにくく、聞きにくいのです。

そんなことから、私は、役職が高い人が窮屈な状態、スムーズな着席とはならないという問題は残るものの、

役職が高い人は、真ん中の席に座るということが原則ではないかと考えるのです。

ちょっと下の画像を見てください。

訪問する側、受ける側双方が肘掛け椅子になっている応接室の光景です。

こんな応接室にはめったに案内されることはありませんが、こうした仕様の応接室はよく存在します。

こんな応接室の場合、役職の高い人は迷わず、真ん中の席に座ります。

その方が、収まりがよく、面談も引き締まるからです。

このことは、接待の席でも同じです。

接待の席では、ほとんどと言ってよいほど、役職が高い人が真ん中に座っています。

重要なことは、長椅子に座る位置は、誰が決めているかということです。

それは訪問側です。

訪問側が、役職が一番高い人を真ん中にして座っているならば、それは訪問側のフォーメーションのです。

だからビジネスマナーとして合っている、合っていないの問題ではないのです。

たとえば、訪問の目的が「お願い」だった場合、おそらく、役職が一番高い人は、窮屈だったとしても、長椅子の真ん中に座るはずです。

そんなときは、同行者のフォローも必要です。

その際、奥の席から、視線を横に送り、発言を促す光景はどこかおかしいのです。

訪問を受ける側からすれば、とても一体となってお願いしているようには見えません。

これはお詫び訪問の場合も同じです。

つまり、目的に合った座り方があるということです。

ということは、長椅子の席次は一律ではないことになります。

長椅子の奥に役職が高い人が座る場合もあれば、真ん中に座る場合だってあるのです。

どちらが、ビジネスマナーとして合っているかという問題ではありません。

綾小路 亜也

関連記事:会社の役員が店に訪ねてきたとき、座る席は?

◆企業で働く人のビジネスマナー(発行書籍)

出世するビジネスマナー

「出世しぐさ」のすすめ

スマホで読む方法

※「出世しぐさ」は商標登録されました

情報を軸にした 新しいビジネスマナー

本の目次

※「情報セキュリティ時代のビジネスマナー」は商標登録が認められました。

できる社員のビジネスマナー

本の目次

ビジネスマンのハンコの押し方・持ち方

印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方

本の目次

◆新百合ヶ丘総合研究所のキャリアアップを実現する本のシリーズ

ビジネスマンが見た出世のカラクリ 出世はタイミングで決まる!

◆メルマガ「出世塾」の情報

(まずは発刊内容をご欄ください)

https://shinyuri-souken.com/?p=28756

◆キャリア理論の本紹介

https://shinyuri-souken.com/?page_id=41933

出世は「構え方」で決まります

◆新百合ヶ丘総合研究所の出世四部作