2025.11.26更新

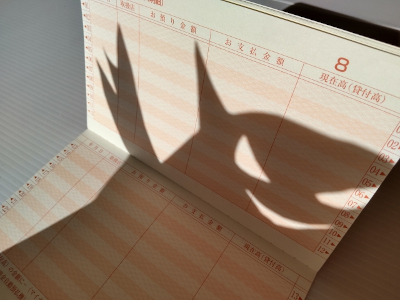

「ハンコを机の上に出しっ放しにするな」と言われたことないですか? 多くの人は「だらしなさ」を注意されたと捉えますが、悪用防止の意味があります。

「いったい誰が?」と思うかもしれませんが、経費書類や申請書類などにハンコを押されたという不祥事は、日本国中で発生しています。

パスワードを盗まれるより、ダイレクトに目的が達成されてしまうのです。

パスワードは盗まれても、幾重にもパスワードが設定されていることが多いですが、ハンコは書類に押されれば、その時点で目的は達成されてしまうからです。

ハンコの悪用は、即、不正引き出しにつながる

職場の責任者になると、多くの会社は、その人に入出金に必要な通帳とハンコを渡します。

それは、会社がその人を組織の印を管理できる人と信頼した証拠です。

ここで、考えてください。

自分のハンコを机の上に出しっ放しにする人に、会社は組織の印を渡すでしょうか?

昇進するということは、重要な書類にハンコを押すということであり、決裁者になるということです。

ハンコの重みを感じてもらわなければならないということです。

そう考えると、ハンコを机の上に出しっ放しにする人を、会社は昇進させるでしょうか?

昇進するということは重要な書類にハンコを押すということ

私は出世の本を書いていますが、思うように出世や昇進しない人は、自分がまったく気づかないところで✕が付いていることが多くあります。

それは、まったく意識していなかった発言だったりすることもありますが、だらしないという理由も多いのです。

もし自分の出世や昇進について「なぜ?」と思う人がいたならば、一度、自分の身の回りの管理について点検することをお勧めします。

それと同時に、できる人の机の上も確認してください。

できる人は要所を押さえた人とも言い換えることができますので、机の上にハンコが出しっ放しになっていることはないのです。

加えて言えば、このような日常の動作が、お客さまへの信頼にもつながっています。

昼食や外出などで席を外すときは、ハンコを仕舞った机の引き出しに入れ、鍵をかけることが必要です。

綾小路 亜也

『印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方』

「ハンコを机の上に出しっ放しにする人にできる人はいない」の法則 より

関連記事:ハンコの跡から本当の姿が読まれている

ビジネスマンのハンコの押し方・持ち方

『印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方』

本の目次スマホで読む方法

◆企業で働く人のビジネスマナー(発行書籍)

出世するビジネスマナー

「出世しぐさ」のすすめ

※「出世しぐさ」は商標登録されました

情報を軸にした 新しいビジネスマナー

本の目次

※「情報セキュリティ時代のビジネスマナー」は商標登録が認められました。

できる社員のビジネスマナー

本の目次

◆新百合ヶ丘総合研究所のキャリアアップを実現する本のシリーズ

ビジネスマンが見た出世のカラクリ 出世はタイミングで決まる!

◆メルマガ「出世塾」の情報

(まずは発刊内容をご欄ください)

https://shinyuri-souken.com/?p=28756

◆キャリア理論の本紹介

https://shinyuri-souken.com/?page_id=41933

出世は「構え方」で決まります

◆新百合ヶ丘総合研究所の出世四部作